Por Chris Tilly

La amenaza de que la automatización esté destruyendo un gran número de puestos de trabajo ha sido muy debatida recientemente. Think tanks serios como la Brookings Institution y el McKinsey Global Institute han pronosticado que la automatización eliminará decenas de millones de puestos de trabajo en Estados Unidos en las próximas décadas. La revista The Atlantic ha dedicado ocho mil palabras a un artículo titulado «Un mundo sin trabajo».

En su nuevo libro, Labor’s End: How the Promise of Automation Degraded Work [El fin del trabajo: cómo la promesa de la automatización degradó el trabajo], el historiador del trabajo Jason Resnikoff nos recuerda que ya hemos pasado por esto antes. Entre los años cuarenta y setenta, gran parte de la intelectualidad estadounidense estaba fascinada con la idea de que la tecnología eliminaría en poco tiempo la mayor parte del trabajo manual. Algunos veían esto como un avance positivo que acabaría con el trabajo pesado y daría paso a una era de abundancia y superación de la escasez, mientras que otros lo consideraban una amenaza inminente que requería medidas audaces para salvaguardar el bienestar de las masas trabajadoras. Pero todos, con pocas excepciones, veían este cambio como inevitable.

Más de cinco décadas después, Estados Unidos sigue teniendo abundante trabajo pesado, junto con escasez para muchos, abundancia para algunos y un enorme exceso para unos pocos. Y seguimos teniendo mucho trabajo manual, aunque menos relacionado con la metalurgia y más con el servicio al cliente o la prestación de cuidados.

En Labor’s End, Resnikoff sostiene que no debería sorprendernos. La «automatización», afirma, poniendo la palabra entre comillas a lo largo del libro para subrayar su argumento, nunca consistió en transformaciones tecnológicas que ahorraran mano de obra en los procesos de producción. En cambio, fue una ideología que sirvió para ocultar la cruda realidad de cómo las empresas estaban remodelando los lugares de trabajo.

En primer plano se presentaba una visión de una revolución de la eficiencia que reduciría drásticamente o incluso eliminaría la necesidad de mano de obra humana en las fábricas, las oficinas y los hogares. Entre bastidores se producía una aceleración del ritmo de trabajo, la descalificación profesional y, en muchos casos, un aumento de los riesgos laborales, junto con otros ataques al poder de negociación de los trabajadores mediante la deslocalización del trabajo a zonas con salarios más bajos.

Los defensores de la automatización vendieron la idea de que triunfar sobre las limitaciones de la naturaleza era la forma de acabar con el trabajo degradado; sus críticos aceptaron esta premisa pero insistieron en una distribución más justa de los puestos de trabajo restantes y de la abundante producción que traería consigo el avance tecnológico. Ambos desviaron así la atención de las formas en que el poder y la política siguen determinando la degradación o la dignidad del trabajo. ¿Está repitiendo este desvío de la atención la actual obsesión por la automatización?

Resnikoff remonta la palabra «automatización» a una expresión utilizada en 1946 por D. S. Harder, vicepresidente de producción de Ford. Al igual que ocurre con muchos términos de uso común, otros afirmaron haberlo inventado, en particular el innovador en electrónica John Diebold en su libro de 1952, Automation: The Advent of the Automatic Factory. Gran parte de la narración de Labor’s End documenta hasta qué punto un grupo muy diverso de personas influyentes abrazó el concepto y alguna versión de la visión que implicaba: el sociólogo Daniel Bell, por supuesto, pero también el presidente del sindicato United Auto Workers, Walter Reuther, y el informático Norbert Wiener; los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, pero también intelectuales radicales como Herbert Marcuse.

Resnikoff transmite esta cacofonía de voces —junto con un número menor de voces discrepantes— alternando entre estudios de casos de la implementación de la «automatización» (en la fabricación de automóviles, la minería del carbón, el envasado de carne, el trabajo de oficina y las tareas domésticas) y debates intelectuales («¿Es la libertad compatible con el capitalismo industrial?», «¿Sigue siendo la clase obrera el agente del cambio industrial?»), que se vieron reformulados por la convicción de que el trabajo manual estaba pasando rápidamente a ser cosa del pasado.

Labor’s End aporta cuatro contribuciones especialmente destacables a nuestra comprensión del trabajo en los Estados Unidos a finales del siglo XX, cada una de las cuales arroja luz a su vez sobre el trabajo actual. En primer lugar, Resnikoff describe con destreza el engaño que llevaron a cabo los industriales estadounidenses, que prometieron una reducción de la carga de trabajo gracias a la tecnología, pero lo que realmente hicieron fue acelerar el ritmo de trabajo. No se trata de una idea novedosa; el libro de Harry Braverman de 1974, Labor and Monopoly Capital, que cambió el rumbo del debate, lo expuso con contundencia, y Resnikoff cita diversos trabajos de historiadores del trabajo afines para construir sus estudios de caso. Pero este libro hace un gran trabajo al contrastar la retórica altisonante de ejecutivos como Diebold con el testimonio de primera mano de trabajadores de fábricas llevados al límite del agotamiento y de empleados administrativos que luchan contra la ansiedad, el aburrimiento o ambos.

En segundo lugar, el libro establece conexiones provocativas entre el debate sobre la automatización de finales del siglo XX y los debates de larga data sobre el trabajo a lo largo de la historia de Estados Unidos y, de hecho, del mundo. Thomas Jefferson y Alexander Hamilton mantuvieron un famoso debate sobre la mejor manera de combinar la prosperidad económica con la democracia y la libertad en los recién independizados Estados Unidos de América. Jefferson, algo irónico para un gran terrateniente y esclavista, argumentaba que la libertad solo podía garantizarse en una «república de pequeños propietarios» formada por pequeños agricultores y productores independientes con medios más o menos iguales, con un gobierno limitado guiado por la deliberación entre estos pequeños propietarios.

Hamilton insistía en que el progreso económico dependía de la industrialización y, por lo tanto, de un gobierno más grande que nutriera y regulase la industria, mientras que Jefferson temía que el desarrollo industrial condujera a la concentración del poder económico y a la réplica de las «fábricas satánicas» británicas, creando una clase trabajadora miserable, ignorante y afectada por los vicios.

Karl Marx, por supuesto, veía la resolución de este conflicto en la toma colectiva del control de los medios de producción por parte de la clase obrera, y en las militantes luchas laborales estadounidenses de los años treinta y cuarenta amplios sectores de la clase obrera apoyaron alguna versión de la receta de Marx para construir el poder de los trabajadores. La ideología de la automatización, postula Resnikoff, sugería en cambio que la solución era utilizar las nuevas tecnologías disponibles que eliminarían todos esos empleos manufactureros empobrecidos y harían que los trabajadores pasaran a realizar trabajos de oficina limpios y agradables.

Pero Resnikoff sostiene que la automatización prometía resolver un dilema filosófico aún más antiguo. Aristóteles, al observar que los seres humanos deben realizar trabajos tediosos y difíciles para sobrevivir, llegó a la conclusión (reflejando la estructura de la sociedad griega antigua, dividida en ciudadanos y esclavos) de que aquellos de naturaleza aristocrática, aptos para tomar decisiones importantes y tener pensamientos creativos, debían ser eximidos de trabajos indecorosos, mientras que sus inferiores, más aptos para el trabajo arduo, debían especializarse en consecuencia.

El discurso de la automatización sugiere, una vez más, que podemos prescindir de los morlocks y ser todos elois. Mientras que los directivos de empresas como Diebold insinuaban con ligereza que esto ocurriría de forma más o menos espontánea, los pesimistas como Reuther y Willard Wirtz, secretario de Trabajo de Kennedy, insistían en que una transición exitosa requeriría políticas nacionales sólidas para la reconversión profesional y la redistribución de los dividendos de la productividad. Mientras tanto, los conservadores tradicionalistas se mantuvieron fieles al esquema de Aristóteles, sosteniendo que el camino hacia la buena sociedad no residía en trascender el trabajo, sino en volver a los valores y jerarquías probados por el tiempo y abandonados en la carrera hacia la modernidad.

Un tercer regalo de Labor’s End es mostrar que gran parte de la Nueva Izquierda de los años sesenta se creyó la historia de que la automatización conducía rápida e inexorablemente a la evaporación del trabajo industrial. Las pruebas de Resnikoff incluyen los escritos del neomarxista Marcuse, pero también del ecoanarquista Murray Bookchin y del intelectual socialista afroamericano Carl Boggs. Aún más convincente es la imagen de los líderes de Estudiantes por una Sociedad Democrática, Todd Gitlin y Tom Hayden, movilizando a sus miembros para organizar a las masas de trabajadores desplazados, solo para concluir, en las frustradas palabras de Gitlin, que «hemos fracasado, y seguimos fracasando, en demostrar el impacto cuantitativo de la cibernación».

Por último, Resnikoff establece interesantes paralelismos entre las visiones de la izquierda sobre el futuro del trabajo y las críticas feministas al trabajo doméstico. En La mística de la feminidad, la feminista liberal Betty Friedan afirmaba que, aunque el trabajo doméstico había sido en otro tiempo una labor significativa, la automatización del hogar había usurpado la mayoría de esas tareas, dejando a las amas de casa atrapadas en un trabajo vacío. Por otro lado, la teórica feminista radical Shulamith Firestone veía la automatización como la posible salvación de las mujeres. Abogaba por una revolución que «redistribuyera equitativamente las tareas pesadas, pero que finalmente las eliminara por completo» mediante la «cibernización» de las tareas domésticas, incluida la propia maternidad.

En otras palabras, ambas autoras daban por sentado que la automatización podría acabar con la necesidad de realizar tareas domésticas pesadas. Por supuesto, otro paralelismo ideológico, que Resnikoff no señala, es que, una vez más, los conservadores culturales y religiosos insistieron en que la realización de las mujeres no reside en automatizar las tareas domésticas para liberarlas y que puedan dedicarse a actividades más estimulantes, sino en aceptar su papel «natural».

Los conservadores no fueron los únicos que discreparon. Una de las tesis más fascinantes de Labor’s End —más un esbozo que un argumento plenamente desarrollado— es que los principales líderes negros de los derechos civiles, en lugar de distraerse con la perspectiva de que la automatización erradicara los malos empleos, exigieron que la sociedad estadounidense invirtiera incluso en las tareas más humildes con valor social y recompensas económicas. Así, Martin Luther King Jr. apoyó a los trabajadores de limpieza de Memphis en huelga en 1968, sosteniendo que «todo trabajo tiene dignidad». Por la misma época, el líder de la Organización Nacional por los Derechos Sociales, Johnnie Tillmon, instó al presidente a proclamar que «el trabajo de las mujeres es un trabajo real» y afirmó que las madres deberían recibir un salario digno por «hacer el trabajo que ya hacemos: criar a los hijos y ocuparnos del hogar».

El libro de Resnikoff está bien argumentado y respaldado por abundantes pruebas, pero en ocasiones se excede. Quizás la exageración más grave es su insinuación de que, al menos en su mayor parte, los directivos instalaron los nuevos equipos calificados como «automatización» simplemente para alterar las viejas formas de producción e introducir la aceleración, y que el aumento de la eficiencia nunca estuvo en la agenda. En un par de ocasiones admite que se produjo un aumento real de la productividad —«Sí, la introducción de la maquinaria podría reducir la cantidad de mano de obra necesaria para producir bienes», reconoce en su conclusión—, pero estas concesiones pueden pasar desapercibidas entre la avalancha de argumentos en contra.

Sin embargo, los aumentos de productividad son reales y generalizados. Pensemos en las telecomunicaciones. Un experimento mental sugiere que si cada llamada telefónica (o de Skype o Zoom) requiriera que uno o más operadores realizaran manualmente las conexiones en una centralita, hoy en día haríamos muchas menos llamadas o una gran parte de la población activa mundial tendría que trabajar como operadores telefónicos. Pero no hace falta recurrir a un experimento mental cuando mi propia experiencia basta. En las últimas décadas he pasado de trabajar en una centralita telefónica semiautomatizada (pulsando botones para dirigir las llamadas) en la década de 1980, a visitar centros de atención telefónica con enrutamiento automático de llamadas en la década de 1990, a utilizar un marcador automático y Skype en la década de 2000 y Zoom en la de 2010.

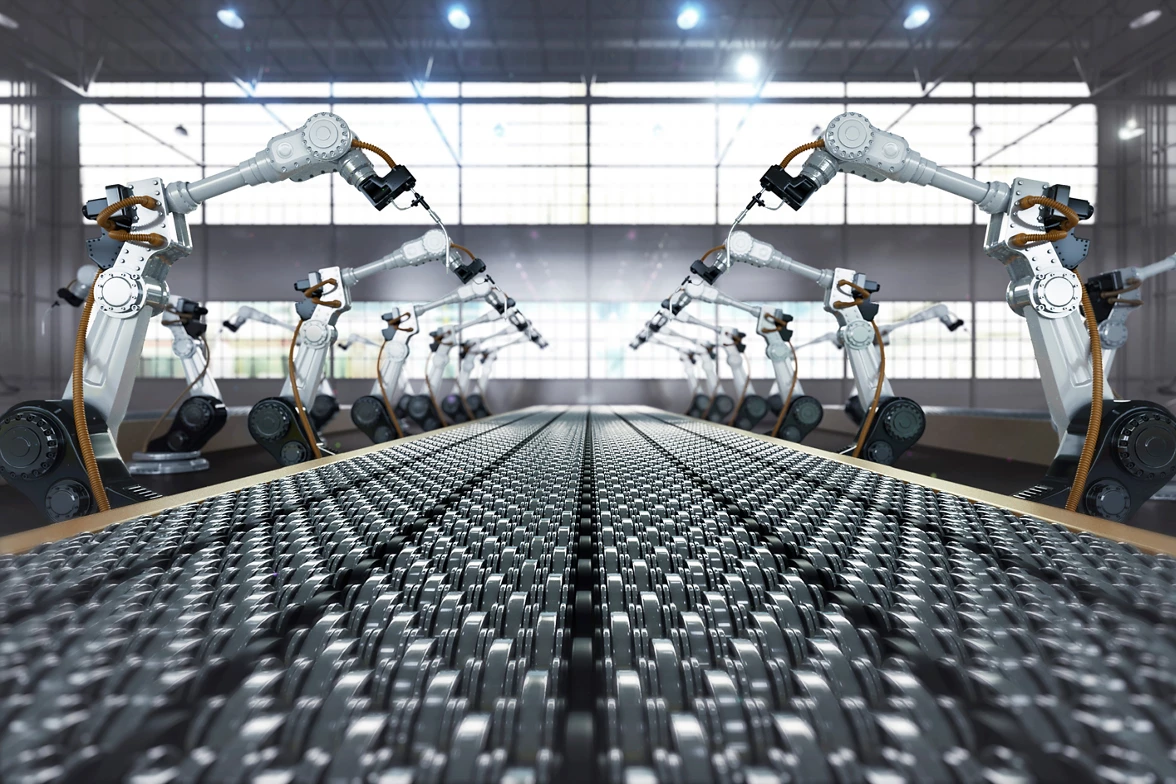

Lo mismo ocurre con la industria manufacturera. Como medida simple de la productividad en el sector manufacturero, podemos fijarnos en el valor añadido ajustado a la inflación por trabajador manufacturero a lo largo del tiempo, combinando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y la Oficina de Análisis Económico. Según mis cálculos, esta medida de la producción por trabajador manufacturero se duplicó con creces entre 1947 y 1974, y volvió a duplicarse entre 1974 y 1997. Parte de esto se debe a cambios en la composición de la industria manufacturera (menos fabricación de prendas de vestir y más fabricación de microchips a lo largo del tiempo, a medida que cambiaba la división global del trabajo), y parte puede deberse a la aceleración que destaca Resnikoff, pero la mayor parte refleja sin duda tecnologías más productivas. En el montaje de automóviles, el ejemplo favorito de Resnikoff, los robots han asumido una cantidad cada vez mayor de trabajo que antes realizaban los seres humanos desde la década de 1980. Se observan patrones similares en la siderurgia y la minería del carbón, en las que tecnologías completamente nuevas —las minas a cielo abierto y las minicentrales siderúrgicas, respectivamente— han dado lugar a un notable aumento de la eficiencia (aunque en cada caso solo para productos de menor calidad).

¿Cómo puede esto ser coherente con las pruebas que reúne Resnikoff, que muestran que cuando se instalaron nuevos equipos, el número de trabajadores aumentó o se mantuvo sin cambios? La respuesta tiene dos partes. La primera se basa en la observación de los economistas de que la instalación de equipos más eficientes puede tener efectos tanto de «sustitución» como de «producción» sobre la cantidad de mano de obra empleada. Los efectos de sustitución se refieren a la sustitución de la mano de obra por máquinas, lo que da lugar a una reducción del número de trabajadores empleados.

Pero los efectos de producción tienen en cuenta que, cuando los equipos reducen el coste de producción, los precios de los productos tienden a bajar y los consumidores compran más, lo que aumenta el número de empleados. Si los efectos de producción superan a los efectos de sustitución, la adopción de maquinaria que sustituye a la mano de obra conduce a un aumento del empleo.

La segunda parte de la respuesta es que las nuevas tecnologías siempre implican una curva de aprendizaje. Al principio de ese proceso, los nuevos sistemas fallan con frecuencia y las máquinas se averían, pero con el tiempo, los trabajadores y los directivos aprenden a hacer que la tecnología funcione de manera eficiente (o, de lo contrario, la dirección suele abandonarla).

Aunque el rechazo de Resnikoff a la productividad basada en la tecnología está fuera de lugar, su argumento de que las empresas utilizaron la nueva maquinaria para cambiar las descripciones de los puestos de trabajo e introducir la aceleración es muy acertado. Las empresas llevan mucho tiempo aplicando una especie de «doctrina del shock», utilizando la mecanización para justificar la reescritura de las normas laborales. Esa realidad acabó provocando un aumento del descontento de los trabajadores, lo que lleva a Resnikoff a terminar su historia a principios y mediados de la década de 1970. En aquellos años, los trabajadores de base, hartos de la aceleración, la degradación y la descalificación que acompañaban a la automatización, mostraron su descontento mediante oleadas de huelgas, sabotajes y una alienación generalizada. Entre el hecho evidente de que el trabajo en las fábricas (junto con el trabajo administrativo y, por supuesto, el trabajo doméstico) no estaba desapareciendo en absoluto y el hecho ahora evidente de que la automatización no estaba conduciendo a mejores puestos de trabajo y a trabajadores más felices, la mística de la automatización se hizo añicos.

Pero no iba a ser el último acto de la ideología de la automatización. Resnikoff describe nuestro momento actual como la tercera ola del discurso de la automatización (la segunda se extendió desde finales de los años ochenta hasta principios de los noventa). Por mi parte, investigo cómo el cambio tecnológico está transformando los empleos en el sector minorista y, en la actualidad, la prensa especializada está llena de citas que se hacen eco de las de Labor’s End, como esta (de RIS [Retail Info Systems] News): «La mayoría de los minoristas que adoptan la automatización se enfrentan al riesgo de rechazo por parte de los empleados. […] Las empresas deben tranquilizar y comunicar claramente lo que ofrecen: un nuevo y emocionante viaje que requerirá el compromiso de los empleados».

La mayor parte del debate actual sobre la tecnología y el trabajo parte de los mismos supuestos erróneos que Resnikoff cuestiona en su libro: el cambio tecnológico se desarrolla de forma autónoma y se extiende de manera inexorable; la tecnología y sus aplicaciones al trabajo son apolíticas.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre el discurso sobre la automatización de mediados del siglo XX y el actual: el optimismo inicial ha sido sustituido por una aprensión generalizada.

En lugar de «Los robots están llegando y pronto la vida será mejor para todos», el estribillo predominante hoy en día es «Los robots están llegando y traerán grandes trastornos, por lo que tenemos que averiguar cómo adaptarnos». Las principales propuestas de adaptación pasan por una reconversión profesional masiva (defendida por los economistas ortodoxos y los políticos liberales que les hacen caso) o por ataques a los inmigrantes o a los competidores extranjeros que supuestamente nos están robando «nuestros» puestos de trabajo (el menú político de la derecha trumpista); ambas opciones son profundamente erróneas.

El problema con ambas historias sobre los robots, como advierte Resnikoff, es que dan por sentado que los robots avanzan independientemente de lo que hagamos, cuando en realidad son los actores humanos los que controlan qué tecnologías se desarrollan, cuáles se utilizan y cómo. Ver esto con claridad nos permite romper con un conjunto de opciones políticas empobrecidas y empezar a articular una visión progresista de cómo remodelar el trabajo. King tenía razón al insistir en que todos los trabajos deben ser dignos. Podemos hacerlo elevando el nivel mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo, aumentando la voz de los trabajadores en el trabajo a través de sindicatos y otras organizaciones, y redefiniendo los puestos de trabajo para aprovechar una amplia gama de habilidades y abarcar tareas variadas.

En Alemania, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores del comercio minorista han recibido una formación de dos años, están cualificados para realizar casi cualquier tarea en una tienda y se benefician de un contrato nacional negociado entre el sindicato del comercio minorista y la asociación industrial, lo que dista mucho de la situación en Estados Unidos. Tillmon tenía razón al exigir salarios para el trabajo de cuidados, que es socialmente valioso pero no remunerado. De hecho, deberíamos extender esta demanda a otros tipos de trabajo socialmente valioso, como la construcción de comunidades, tal y como han defendido la economista Nina Banks y otros. Y también deberíamos emular a King en la defensa de una renta anual garantizada adecuada, tomando medidas para separar los ingresos de su dependencia del trabajo o la propiedad y dando a los trabajadores un respaldo que les permita rechazar los peores empleos e insistir en algo mejor.

La historia que se relata en Labor’s End nos ayuda a contrarrestar el razonamiento falaz sobre la automatización y a abogar por un cambio en el lugar de trabajo hacia un mayor poder, dignidad y prosperidad de los trabajadores. El análisis incisivo de Resnikoff desvía nuestra mirada de los «espejitos de colores» de las nuevas tecnologías y la redirige hacia donde debe estar: la clase trabajadora.

Fuente Revista Jacobin